こんにちは、hachi8833です。「 」という絵文字をSlackに貼ったらこんなふうにぶっ壊れたことで合字だということを知りました。

」という絵文字をSlackに貼ったらこんなふうにぶっ壊れたことで合字だということを知りました。

つっつきボイス:「Bald?」「人間の顔の絵文字にズラのコンポーネントをかぶせてたことが判明しました 」「

」「 」

」

参考:  Man: Bald Emoji

Man: Bald Emoji

参考: 🦲 Emoji Component Bald Emoji

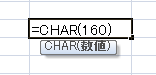

「そうそう 、Unicodeってこんなふうに複数の文字を組み合わせて合字が作れるんですよね

、Unicodeってこんなふうに複数の文字を組み合わせて合字が作れるんですよね 」「4人家族もパパとママと子ども2人を悪魔合体っぽく作ったりしてますね

」「4人家族もパパとママと子ども2人を悪魔合体っぽく作ったりしてますね 」「こういうのに長けたUnicode職人がいるんですよきっと

」「こういうのに長けたUnicode職人がいるんですよきっと 」「こういう字は1文字でもバイト数めっちゃ多かったりするので、データベースにぶちこむと溢れたりすることがまれによくあるという

」「こういう字は1文字でもバイト数めっちゃ多かったりするので、データベースにぶちこむと溢れたりすることがまれによくあるという 」

」

参考: 合字 - Wikipedia

参考: 絵文字一覧(家族:family) | Let’s EMOJI

| Let’s EMOJI

ほんと絵文字の話題見るたびに思うけど、よくこんなのをUnicodeの仕様として規定しようとか考えたなぁ…https://t.co/agqpX53b0r pic.twitter.com/NCNhuo1yIA

— ++C++; // 管理人: 岩永 (@ufcpp) October 26, 2017

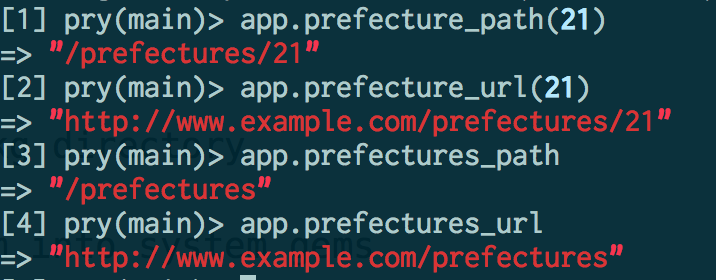

「そういえば最近のRubyだとなんとかlengthみたいなので取れますね」

後でやってみたらscan(/\X/).lengthで取れました。\Xがgraphemeの境界にマッチする正規表現だそうです。

# Ruby 2.6.3

» str = "👨👩👧👦"

» str.each_char do |i|

» p i

» end

"👨"

""

"👩"

""

"👧"

""

"👦"

#» "👨👩👧👦"

» str.length

#» 7

» str.bytesize

#» 25

» str.scan(/\X/).length

#» 1

参考: Ruby: 書記素クラスターを考慮して文字数を求める - Sarabande.jp

- 各記事冒頭には

でパーマリンクを置いてあります: 社内やTwitterでの議論などにどうぞ

- 「つっつきボイス」はRailsウォッチ公開前ドラフトを(鍋のように)社内有志でつっついたときの会話の再構成です

- 毎月第一木曜日に「公開つっつき会」を開催しています: お気軽にご応募ください

今回は7/4(木)に開催された「公開つっつき会#12」を元にお送りいたします。おかげさまで1周年にして満員御礼となりました。お集まりいただいた皆さま、ありがとうございます!

![⚓]() Rails: 先週の改修(Rails公式ニュースより)

Rails: 先週の改修(Rails公式ニュースより)

今回は公式更新情報とコミットリストの両方からみつくろいました。公式情報が夏っぽいですね

。

。

![⚓]() Active Recordスキーマキャッシュの

Active Recordスキーマキャッシュのcolumns_hashのシリアライズとパースを止めた

#35891の続き。

columns_hashは、名前でインデックス化されたものを単純にcolumnsしているので、単にカラムのarrayからカラムを再インデックスした場合よりもシリアライズとデシリアライズがずっと遅い。

同PRより大意

つっつきボイス:「とりあえずコード見るのが早そう↓」

# activerecord/lib/active_record/connection_adapters/schema_cache.rb#L28

def encode_with(coder)

coder["columns"] = @columns

- coder["columns_hash"] = @columns_hash

coder["primary_keys"] = @primary_keys

coder["data_sources"] = @data_sources

coder["indexes"] = @indexes

coder["version"] = connection.migration_context.current_version

coder["database_version"] = database_version

end

def init_with(coder)

@columns = coder["columns"]

- @columns_hash = coder["columns_hash"]

+ @columns_hash = {}

@primary_keys = coder["primary_keys"]

@data_sources = coder["data_sources"]

@indexes = coder["indexes"] || {}

@version = coder["version"]

@database_version = coder["database_version"]

end

...

def columns_hash(table_name)

- @columns_hash[table_name] ||= Hash[columns(table_name).map { |col|

- [col.name, col]

- }]

+ @columns_hash[table_name] ||= columns(table_name).index_by(&:name)

end

「こういうHash[columns(table_name).mapみたいなのって遅くなりそうな印象あるし」「高速化系の改修ですね 」

」

![⚓]()

time.getutcの呼び出しを削減

つっつきボイス:「まさにタイトル通り: タイムゾーンが既にUTCだったらtime.getutcを呼ばないと」「わかりやすい〜 」「時刻変換ってどれぐらい重いんだろう

」「時刻変換ってどれぐらい重いんだろう 」

」

# activemodel/lib/active_model/type/helpers/time_value.rb#L6

module ActiveModel

module Type

module Helpers # :nodoc: all

module TimeValue

def serialize(value)

value = apply_seconds_precision(value)

if value.acts_like?(:time)

- zone_conversion_method = is_utc? ? :getutc : :getlocal

-

- if value.respond_to?(zone_conversion_method)

- value = value.send(zone_conversion_method)

+ if is_utc?

+ value = value.getutc if value.respond_to?(:getutc) && !value.utc?

+ else

+ value = value.getlocal if value.respond_to?(:getlocal)

end

end

value

end

「ベンチマークはついてないけど、実行命令数レベルでは減ってる 」「7行から5行に

」「7行から5行に 」「Railsはこういう地道な修正も多いですね

」「Railsはこういう地道な修正も多いですね 」

」

![⚓]()

TranslationHelper#translateのハッシュデフォルト値の扱いを修正

translateメソッドがHashを1つ返すことを期待する場合がある(たとえばnumber.formatキーの場合)。

そういう人は次のようにデフォルトのHashを指定する必要があるかもしれない。

translate(:'some.format', default: { separator: '.', delimiter: ',' })

このやり方はI18n.translateメソッドで期待どおり動作するが、TranslationHelper#translateではデフォルト値にArray()を適用しているのでデフォルト値が最終的に[:separator, '.', :delimiter, ','](というarray)になってしまう。

同PRより大意

# actionview/lib/action_view/helpers/translation_helper.rb#L60

def translate(key, options = {})

options = options.dup

if options.has_key?(:default)

- remaining_defaults = Array(options.delete(:default)).compact

+ remaining_defaults = Array.wrap(options.delete(:default)).compact

options[:default] = remaining_defaults unless remaining_defaults.first.kind_of?(Symbol)

end

つっつきボイス:「Array.wrapってActive Supportのヤツ?」「…arrayだったら何もしない的なメソッドだったはず↓」「やっぱAPIdock見やすい〜 」

」

# apidock.comより

Array.wrap(nil) # => []

Array.wrap([1, 2, 3]) # => [1, 2, 3]

Array.wrap(0) # => [0]

「あ〜なるほど、arrayでなければ必ずarrayでラップしてくれるのね 」

」

「エッジなバグでもあったのかな?」「…このテストケースに対応してる↓: 前はハッシュが単なるarrayになってた」「おかしな変換が残ってたのね 」

」

# 同PRより

def test_hash_default

default = { separator: ".", delimiter: "," }

assert_equal default, translate(:'special.number.format', default: default)

end

「(内職中ふと顔を上げて)ははぁ、Array()にハッシュを食べさせるとハッシュがarrayに分解されちゃうけど、Array.wrapすればハッシュのままarrayに入ってくれるのね 」「それだ」「arrayの中にハッシュが入ってるのが欲しかったと

」「それだ」「arrayの中にハッシュが入ってるのが欲しかったと 」「

」「translateするならそうあって欲しいし」「よく踏んだなこれ」

後でArray.wrapをrails cで試してみました↓。

development» hash = { separator: ":", delimiter: "," }

#» {:separator=>":", :delimiter=>","}

development» Array(hash)

#» [[:separator, ":"], [:delimiter, ","]]

development» Array.wrap(hash)

#» [{:separator=>":", :delimiter=>","}]

![⚓]() URL破損チェックを修正

URL破損チェックを修正

# activerecord/lib/active_record/database_configurations.rb#L137

def build_db_config_from_hash(env_name, spec_name, config)

if config.has_key?("url")

url = config["url"]

config_without_url = config.dup

config_without_url.delete "url"

ActiveRecord::DatabaseConfigurations::UrlConfig.new(env_name, spec_name, url, config_without_url)

- elsif config["database"] || (config.size == 1 && config.values.all? { |v| v.is_a? String })

+ elsif config["database"] || config["adapter"] || ENV["DATABASE_URL"]

ActiveRecord::DatabaseConfigurations::HashConfig.new(env_name, spec_name, config)

else

config.each_pair.map do |sub_spec_name, sub_config|

walk_configs(env_name, sub_spec_name, sub_config)

end

end

end

つっつきボイス:「ほほぅ、URL形式のデータベースコンフィグが反映されてないことがあったと 」「database.ymlって実はいろんな形式を食わせることができるんですけど、たしか前もウォッチで話した気がする(ウォッチ20181105)」「そうでした!」「ODBCなんかでよく使う

」「database.ymlって実はいろんな形式を食わせることができるんですけど、たしか前もウォッチで話した気がする(ウォッチ20181105)」「そうでした!」「ODBCなんかでよく使うmysql://なんちゃらみたいなヤツもRailsでは食えるんですけど、あの手のオレオレURLみたいなのって何か名前あるんですかね? 」「URLスキームっぽいといえばそうだけど、どうだろね〜、なさそう

」「URLスキームっぽいといえばそうだけど、どうだろね〜、なさそう 」「たぶんRFCとかにはないんじゃないかなって

」「たぶんRFCとかにはないんじゃないかなって 」「雰囲気URLスキーム

」「雰囲気URLスキーム 」「このプルリクは、そういうのをパースするあたりを修正したんでしょうね

」「このプルリクは、そういうのをパースするあたりを修正したんでしょうね 」

」

参考: URL schemeの一覧

「そういえばRails 6の例のマルチプルデータベースで、複数DBをURL形式で指定した場合ってどうなるんだ?みたいな話をどっかで聞いたんですけど」「定義ごとにURL持つみたいな形になるだろうからどうってことなさそうだけど? 」「自分はdatabase.ymlでURL形式で書くときに別途ユーザー名とかパスワードとか書かないんですよね

」「自分はdatabase.ymlでURL形式で書くときに別途ユーザー名とかパスワードとか書かないんですよね 」「あ、Rails 6からdatabase.ymlが1階層増えるから、ユーザー名とかパスワードをバラして書かずにURLにまとめて書いたときに個別のユーザー名とかパスワードとかがどう扱われるかってことか

」「あ、Rails 6からdatabase.ymlが1階層増えるから、ユーザー名とかパスワードをバラして書かずにURLにまとめて書いたときに個別のユーザー名とかパスワードとかがどう扱われるかってことか 」「まあそんな感じで

」「まあそんな感じで 」

」

「今の話を簡単に説明すると、Rails 6でマルチプルデータベースにしたときのdatabase.ymlでURL形式で書いたときにどうなるかという話です: 今Sublimeで記憶ベースで要点部分だけ書いてみますけど、普通はこんな感じ↓」

production:

primary:

host: 'hoge'

port: '3306'

user: 'user1'

password: 'pass1'

replica:

host: 'huga'

port: '3306'

user: 'user1'

password: 'pass1'

「それをたとえば以下↓みたいに書いたときにどう扱われるか、みたいな話です」

production:

primary: 'mysql://user1:pass1@hoge:3306/test'

replica: 'mysql://user2:pass2@huga:3306/test'

「まあ移行するときに頑張れば済むんですけどー」「そうそう、書き換えれば頑張れる 」「以上雑談でした

」「以上雑談でした 」

」

![⚓]() オートロードガイドに追記

オートロードガイドに追記

# guides/source/upgrading_ruby_on_rails.md#L273

+#### Having `app` in the autoload paths

+Some projects want something like `app/api/base.rb` to define `API::Base`, and add `app` to the autoload paths to accomplish that in `classic` mode. Since Rails adds all subdirectories of `app` to the autoload paths automatically, we have another situation in which there are nested root directories, so that setup no longer works. Similar principle we explained above with `concerns`.

+If you want to keep that structure, you'll need to delete the subdirectory from the autoload paths in an initializer:

+ActiveSupport::Dependencies.autoload_paths.delete("#{Rails.root}/app/api")

+In `classic` mode, if `app/models/foo.rb` defines `Bar`, you won't be able to autoload that file, but eager loading will work because it loads files recursively blindly. This can be a source of errors if you test things first eager loading, execution may fail later autoloading.

+In `zeitwerk` mode both loading modes are consistent, they fail and err in the same files.

つっつきボイス:「例のZeitwerkの記述がちょっと増えたようです」「そういやZeitwerkって、おれドイツ人じゃないから発音わかんないんでホットロードだったか何か別の名前になるんじゃないかってRubyKaigiあたりの発表で誰か言ってたような気が 」「マジで

」「マジで 」「まだ名前変わってないかな

」「まだ名前変わってないかな 」「ツァイトヴェルクってそんなに言いにくいかな〜

」「ツァイトヴェルクってそんなに言いにくいかな〜 」

」

「ちなみにZeitwerkについて簡単に説明すると、Rails 6でオートローダー周りがZeitwerkというものに変わるんですね: 一応従来のローダーも使えるけど多少コンフィグが必要で、あとSTI使ってると場合によっては読み込み順を明示的に指定しないとエラーになることがある、みたいなことが移行ガイドに書いてますね」

参考: 「シングルテーブル継承 (STI)」Active Record の関連付け (アソシエーション) - Rails ガイド

そういえばKraftwerkもドイツ語ならクラフトヴェルク(=発電所)ですが、例のバンド名はみんなクラフトワークって英語風に呼んでるっぽいですね。

![⚓]() Rails

Rails

![⚓]() Puma 4が登場(Ruby Weeklyより)

Puma 4が登場(Ruby Weeklyより)

つっつきボイス:「お〜Puma 4出ましたか!」「@schneemsさんの記事なんですが、ご本人のツイートのコラ動画が何だかかわいくて↓ 」「字幕が『ずっと一緒だよ』って

」「字幕が『ずっと一緒だよ』って 」「そして3.42と4.0が泣き別れ

」「そして3.42と4.0が泣き別れ 」「3系はサヨナラと

」「3系はサヨナラと 」「ズッ友って言ったのにって

」「ズッ友って言ったのにって 」「Reactorとかいう部分が変更されてAPIがちょい変わったみたい」

」「Reactorとかいう部分が変更されてAPIがちょい変わったみたい」

By the coders who brought you Llamas in Pajamas. A new cinematic Ruby server experience. Directed by @evanphx, cinematography by @nateberkopec, produced by @schneems.

Introducing – Puma: 4 Fast 4 Furioushttps://t.co/06PG0lzubk pic.twitter.com/O1dLfwnctJ

— Richard Schneeman

(@schneems) June 25, 2019

![⚓]() RailsのWebサーバーあれこれ

RailsのWebサーバーあれこれ

「ついでにゲストの皆さんにお伺いしますけど、Railsで使ってるWebサーバーは何ですか?: じゃあなさそうなところから、Mongrelの人!」「え何それ? 」「いないか

」「いないか 、じゃWEBrickの人」「これもいないかな

、じゃWEBrickの人」「これもいないかな 」「じゃPassengerの人!」「お〜1人いますね」「じゃUnicornの人!」「1人、いや2人

」「じゃPassengerの人!」「お〜1人いますね」「じゃUnicornの人!」「1人、いや2人 」「じゃPumaの人!」「お〜多い」「…Thinは?」「そういえばThinってありましたね

」「じゃPumaの人!」「お〜多い」「…Thinは?」「そういえばThinってありましたね 」「これもなつかしい

」「これもなつかしい 」「Thin使ったことあった

」「Thin使ったことあった 」

」

参考: WEBrick互換の軽量WebサーバMongrel - [Ruby on Rails/Ruby] ぺんたん info

参考: library webrick (Ruby 2.6.0)

参考: Passenger - Enterprise grade web app server for Ruby, Node.js, Python

参考: unicorn: Rack HTTP server for fast clients and Unix

参考: macournoyer/thin: A very fast & simple Ruby web server

「やっぱり今だとデフォルトのPumaですねよ: Pumaもマルチプロセス・マルチスレッドで設定すれば全然速いですし苦労しなくなったし 」「みんながPumaを使うようになったことでスレッドセーフに書くことを心がけるようになったであろうというか

」「みんながPumaを使うようになったことでスレッドセーフに書くことを心がけるようになったであろうというか 」「みんなどこまでスレッドセーフって意識してるのかな、なんて

」「みんなどこまでスレッドセーフって意識してるのかな、なんて 」

」

「ついでに、Railsアプリでマルチスレッド周りのバグを踏んだことのある方は?Railsそのものじゃなくてアプリケーションのコードを書いたときに」「お、意外にいない 」「オレはあるっ

」「オレはあるっ : あれを一度でも踏むと、クラスインスタンス変数とかを見かけたときにコイツメ〜という気持ちになりますよもう

: あれを一度でも踏むと、クラスインスタンス変数とかを見かけたときにコイツメ〜という気持ちになりますよもう 」「

」「 」「

」「 」

」

参考: 【まとめ】インスタンス変数、クラス変数、クラスインスタンス変数 - Qiita

「そういえばUnicornのgraceful restartがどうやってもグレースフルになってくれなかったことあるし 」「間違った方向に苦労してたりとか?

」「間違った方向に苦労してたりとか? 」「手動でシグナル送ったりもういろいろやりましたよ〜

」「手動でシグナル送ったりもういろいろやりましたよ〜 、Capistrano書き換えてstop/startしたり」「そういうときは念のため数秒待つ

、Capistrano書き換えてstop/startしたり」「そういうときは念のため数秒待つ 」「そうそう

」「そうそう 、そしてstopしたら

、そしてstopしたらpsでマスタープロセスがちゃんと死んだのを確認してからリスタートするコードとか書きましたし 」「Unicornだとちゃんと死んでくれないマスターっていたな〜

」「Unicornだとちゃんと死んでくれないマスターっていたな〜 」「Pumaにしてからまったくそういう経験ないっすね

」「Pumaにしてからまったくそういう経験ないっすね 」「Pumaが突然死したんでUnicornに替えたことならあるといえばあるけど

」「Pumaが突然死したんでUnicornに替えたことならあるといえばあるけど 、今ならインスタンス増やすとかすればいいんだろうし」「今はメモリだけ軽く監視しとけばいいかみたいな

、今ならインスタンス増やすとかすればいいんだろうし」「今はメモリだけ軽く監視しとけばいいかみたいな 」

」

![⚓]() Action TextをJSなしでテストする

Action TextをJSなしでテストする

つっつきボイス:「Action TextはRails 6で入ることになっているWYSIWYGエディタですね」「BasecampのTrixエディタを使ってるヤツ」「そのAction TextをJSなしでテストすると」「has_rich_text :content? 」「そんな感じのDSLが入ってたかも」「Action Textまだ使ったことないし

」「そんな感じのDSLが入ってたかも」「Action Textまだ使ったことないし 」

」

参考: Trix: A rich text editor for everyday writing

週刊Railsウォッチ(20181009)Rails 6の新機能:WYSIWYGエディタ「Action Text」、Rails 6の青写真スライド、Apache POIはスゴイほか

「ところでRailsでWYSIWIGエディタやるときって皆さん何をお使いですか?」「redcarpetかな〜」「redcarpetはよく使われますよね 」「く、このリポジトリにデモがない…

」「く、このリポジトリにデモがない… 」「デモがないあたりが昔のgemっぽい

」「デモがないあたりが昔のgemっぽい 」

」

例のRailscasts↓に動画チュートリアルがありました。

参考: #272 Markdown with Redcarpet - RailsCasts

「他のWYSIWIGエディタを使ってる方は?」「んーと、フロアーラみたいな名前のWYSIWIGエディタをこないだ社内で使ってたかな」「お、これですね↓」「そうそう、Froala Editor」「うん、ひととおりのリッチテキスト使えるっぽい 」

」

参考: イカすwysiwygエディタFroalaをRailsに5分で導入

「Floala、新し目でオシャレ感あるし 」「エディタでUndo使えるし!」「有能

」「エディタでUndo使えるし!」「有能 」「ところでこの記事↑でもFloala使ってるけど、

」「ところでこの記事↑でもFloala使ってるけど、gem 'wysiwyg-rails'でインストールって 」「なんつう名前

」「なんつう名前 」「どーなんだろう、他のWYSIWIGをもラップする神gemな匂いありそうだけど

」「どーなんだろう、他のWYSIWIGをもラップする神gemな匂いありそうだけど 」「この名前空間取るってどうよ

」「この名前空間取るってどうよ 」「これは攻めてる

」「これは攻めてる 」「攻めてる

」「攻めてる 」

」

「Floalaのリポジトリ、2 years agoみたいなのがそこそこ目につく 」「Floalaは一応商用がメインでライセンス料払うみたいな形式なんだけど、オープンの方の更新は微妙かも?

」「Floalaは一応商用がメインでライセンス料払うみたいな形式なんだけど、オープンの方の更新は微妙かも? 」「ということはRails専用とかではないわけですね

」「ということはRails専用とかではないわけですね 」「まあnpmとか使わずに入れられるという感じなんだけど、今なら無理して使わなくてもいいんじゃね?って

」「まあnpmとか使わずに入れられるという感じなんだけど、今なら無理して使わなくてもいいんじゃね?って 」

」

「…CKEditorってのもあります 」「CKEditorなら使ってもいいかな〜: でもWYSIWIGって外部ライブラリを使うと結局サーバー側でアップロードとかの実装を自分でやらないといけないのが面倒なんですよね

」「CKEditorなら使ってもいいかな〜: でもWYSIWIGって外部ライブラリを使うと結局サーバー側でアップロードとかの実装を自分でやらないといけないのが面倒なんですよね 」「昔はCKEditorぐらいしかまともなのがなかった

」「昔はCKEditorぐらいしかまともなのがなかった 」

」

「こういうライブラリはどこまでまともなHTMLを吐いてくれるかが気になりますし 」「自分の職場のiOSエンジニアがですね、世の中にはIMEで変換中にうまく動かないWYSIWIGエディタが多いってボヤいてましたよ」「うお〜それはキツそう

」「自分の職場のiOSエンジニアがですね、世の中にはIMEで変換中にうまく動かないWYSIWIGエディタが多いってボヤいてましたよ」「うお〜それはキツそう 」「もうね、気の毒すぎてお疲れさま以上の言葉をかけられないっすよ

」「もうね、気の毒すぎてお疲れさま以上の言葉をかけられないっすよ 」「尊い犠牲

」「尊い犠牲 」「WYSIWIGって入れようとするとホント大変だし、家帰りたくなるし

」「WYSIWIGって入れようとするとホント大変だし、家帰りたくなるし 」「何回車輪を再発明したら気が済むんだの世界

」「何回車輪を再発明したら気が済むんだの世界 」

」

「Floala、割と良さそうな印象 」「wysiwyg-railsって名前を除けば

」「wysiwyg-railsって名前を除けば 」「そうそう

」「そうそう 」

」

![⚓]() hanmoto: 静的ページをhamlなどで書けるgem

hanmoto: 静的ページをhamlなどで書けるgem

弊社ソニックガーデンで愛用しているgemの紹介です。hamlを使ったり、application.cssを使い回したりして、動的に404ページや500ページが作れるようになります。便利!!

Railsでpublic以下の静的ページ(404.htmlといったエラーページ等)をデプロイ時に生成するgemを作った https://t.co/tCwsuRM3Rs— Junichi Ito (伊藤淳一) (@jnchito) July 2, 2019

// 同リポジトリより

// app/views/public_pages/404.html.haml:

- provide(:title, 'Not found')

%h1 Not found

%p This webpage is not found.

%p= link_to 'Home', root_path

つっつきボイス:「@junchitoさんの会社で使われてるhanmoto(版元)というgemだそうです」「お、こういうの以前にも見たような? 」「昔からあるといえばある

」「昔からあるといえばある 」「hanmotoのリポジトリで、gakubuchi↓にヒントを得たってありますね

」「hanmotoのリポジトリで、gakubuchi↓にヒントを得たってありますね 」「自分が覚えてたのはgakubuchiじゃなかったけど、こういうのはみんな一度はやりたくなるヤツ

」「自分が覚えてたのはgakubuchiじゃなかったけど、こういうのはみんな一度はやりたくなるヤツ 」

」

「Railsのエラーページを動的にやろうとすると『Railsが死んだときにエラーページを出せない』という問題がありますよね 」「

」「 」「なのでエラーページは静的にする必要があるんですが、でもエラーページでCSSとかJSとかも読み込もうとするとアセットのファイル名についてるシグネチャとかをちゃんと扱えないと困る: hanmoto gemはそこらへんをいい感じにやってくれるんでしょうね

」「なのでエラーページは静的にする必要があるんですが、でもエラーページでCSSとかJSとかも読み込もうとするとアセットのファイル名についてるシグネチャとかをちゃんと扱えないと困る: hanmoto gemはそこらへんをいい感じにやってくれるんでしょうね 」「Rails自身はそういう仕組みってないのかな…

」「Rails自身はそういう仕組みってないのかな… 」「Rackが死んだときに表示するエラーはRailsでは対応できませんね

」「Rackが死んだときに表示するエラーはRailsでは対応できませんね 」「Railsで404.erbみたいなのが欲しいってこと?」「ああ、エラーページのerbをプリコンパイルするのをRails自身が持ってればいいのにってことね: まああればあったでいいかも

」「Railsで404.erbみたいなのが欲しいってこと?」「ああ、エラーページのerbをプリコンパイルするのをRails自身が持ってればいいのにってことね: まああればあったでいいかも 」

」

後で探してみたら、hanmotoと少し似た感じのrambulanceというgemもありました。

参考: 【動的VS静的】Railsの404/500エラーページ 静的の勝利 - 珈琲駆動開発

「まあエラーページを何もカスタマイズしてないRailsアプリが本番でデフォルトのエラーページを表示すると、なかなかショッキングな色合いが目に飛び込みますし 」「赤い赤い真っ赤っ赤

」「赤い赤い真っ赤っ赤 」「そしてむっちゃ電話かかってくる

」「そしてむっちゃ電話かかってくる 」「赤は刺激が強いかも

」「赤は刺激が強いかも 」「その意味で、必要以上にユーザーを驚かせないエラーページを作っておくというのは大事だと思います

」「その意味で、必要以上にユーザーを驚かせないエラーページを作っておくというのは大事だと思います 」「それが身を助けますね

」「それが身を助けますね 」「いつだったかAmazon Payでいつもの真っ赤な画面が出てましたし↓」「

」「いつだったかAmazon Payでいつもの真っ赤な画面が出てましたし↓」「 」

」

Railsじゃんw

— ジョーカー 参戦!! (@joker1007) November 12, 2018

「ユーザーがあの赤い画面を見ると『オレ、壊しちゃった? 』って気持ちになりがちですし

』って気持ちになりがちですし 」「『大丈夫だよ』がユーザーに伝わるエラー画面が重要

」「『大丈夫だよ』がユーザーに伝わるエラー画面が重要 」(以下延々)

」(以下延々)

![⚓]() 初心者向けRSpecの書き方

初心者向けRSpecの書き方

つっつきボイス:「メドピアさんの記事ですけど、例のRSpecえかきうたと合わせて読むとちょうどいいのかなと思って」

「『describe/context/itのフォーマットが統一されていない』のコード例は確かに悲しい 」

」

# 同記事より

# contextが日本語だったり英語だったり式だったり

describe 'valid?' do

context '非公開のとき'

context 'publish'

context 'expired < Time.now'

end

# itに条件が書かれている

describe 'valid?' do

it '◯◯で△△のとき、回答が登録されること'

end

「『letで定義した変数名が、何を表しているかわからない』、自分はlet否定派だけど 」「なぬう

」「なぬう 」「とはいえ変数名を考えるのってめっちゃ時間かかるし、件数が多くなるとどんどんつらくなってくるし

」「とはいえ変数名を考えるのってめっちゃ時間かかるし、件数が多くなるとどんどんつらくなってくるし 」

」

「『beforeブロック内でテストを行う』、これはやっちゃダメでしょ 」「書こうと思えば書けちゃうのか

」「書こうと思えば書けちゃうのか 」

」

「『テスト対象が同じ、複数のテストケースで、subjectが使われていない』、subjectを使うと読みやすくなるのかというと個人的には疑問ありますが 」「subjectがきれいにキマるといいんだけどね〜

」「subjectがきれいにキマるといいんだけどね〜 」「キマるとかっこいいけど、今のsubjectってどれ?っていちいち上の方見に行かないといけないのってどうかな〜って

」「キマるとかっこいいけど、今のsubjectってどれ?っていちいち上の方見に行かないといけないのってどうかな〜って 」「subjectが遠くなるとつらくなる

」「subjectが遠くなるとつらくなる 」「結局ネストするとつらくなってくるし

」「結局ネストするとつらくなってくるし 」「ネストとともに地獄感高まる

」「ネストとともに地獄感高まる 」

」

![⚓]() みんなでうたおう『RSpecえかきうた』

みんなでうたおう『RSpecえかきうた』

「うちのメンバーが書いてくれた『RSpecえかきうた』記事↓、自分もイチオシなので 読んだことのない方はぜひ一度どうぞ」

読んだことのない方はぜひ一度どうぞ」

「前半は普通にitでテストケースを並べて、expect書いて、前提条件を書いて、ってやってくわけですね」「どきどき 」「で後半は『やっぱ離れてると読みにくいよね』って途中から

」「で後半は『やっぱ離れてると読みにくいよね』って途中からitをまとめてって、contextもitに合流させて、するとsubjectがないのにitって何だかヘンだからitやめてtestって名前にしましょって 」「するとRSpecがあっという間にかわいいアレのようになってしまうわけですよ

」「するとRSpecがあっという間にかわいいアレのようになってしまうわけですよ 」

」

「こ、これは 」「mとiとnとiがつくテストに

」「mとiとnとiがつくテストに 」「えかきうたがいつの間にか替え歌に

」「えかきうたがいつの間にか替え歌に 」「そりゃもうアンチでしょ〜

」「そりゃもうアンチでしょ〜 」「自分は好きっ

」「自分は好きっ 」「業務のテストコードって

」「業務のテストコードってdescribeとかきれいに書けないことの方が多いくらいだし、もうこれでいいんじゃね?って思うことは、 多々ある 」

」

「このRSpecえかきうた記事、Twitterでもはてブでも『最高です』というコメントだけが付いてました 」「もうアンチしかいない

」「もうアンチしかいない 」「みんなアンチ

」「みんなアンチ 」「RSpecで疲れた人にひとときの安らぎを

」「RSpecで疲れた人にひとときの安らぎを 」「一服の清涼剤

」「一服の清涼剤 」

」

とっても引用したい動画があったのですが、やめときます 。察してください。

。察してください。

「ちなみにRSpecでテスト書いてる人は?」「やっぱRSpec多い」「minitestの人は?」「お、いますね〜 」「他のテストフレームワーク使ってる人は?」「さすがにいない

」「他のテストフレームワーク使ってる人は?」「さすがにいない 」「ZenTestとかは?」「今は亡きZenTest

」「ZenTestとかは?」「今は亡きZenTest 」「いないかやはり〜

」「いないかやはり〜 」

」

- リポジトリ: seattlerb/zentest

![⚓]()

ActiveRecord::FixtureSetがスゴくなってた

↑もともと上の記事を取り上げようとエントリしてたのですが、FixtureSetの話があまりによかったので組み替えました。

つっつきボイス:「そうそう、今日のミーティングで出た話なんですけど、テストデータをFactoryで管理するのとFixtureで管理するのとでそれぞれメリットとデメリットがあるよねって」

- リポジトリ: thoughtbot/factory_bot: A library for setting up Ruby objects as test data.

- フィクスチャのしくみ: Rails テスティングガイド - Rails ガイド - Railsガイド

![⚓]() fixtureとfactoryについて

fixtureとfactoryについて

「fixtureとfactoryは皆さんご存知ということでいいでしょうか?」「fixtureは知らない人いるかも? 」「fixtureはRailsが最初から持っている仕組みで、fixturesというフォルダの下にyamlファイルを置いておくとテスト時にそれがいい感じに1行ずつ展開されてデータベースに入ってくるヤツで、生データを置いているような感覚に近い」

」「fixtureはRailsが最初から持っている仕組みで、fixturesというフォルダの下にyamlファイルを置いておくとテスト時にそれがいい感じに1行ずつ展開されてデータベースに入ってくるヤツで、生データを置いているような感覚に近い」

「factoryは、基本的な定義はfactoryに書くんですけど、実際のデータはコードで作ります: factory createとかtraitとかを使ったりすることもあります」

「ついでに皆さんどっちをお使いでしょうか?、まずはfixtureの人」「ほいっ」「おお、fixtureなんですか?」「オレfixtureでしか書かないし 」「へ〜、以前factory_bot(当時はfactory_girl)の記事とか書いてたのに

」「へ〜、以前factory_bot(当時はfactory_girl)の記事とか書いてたのに 」

」

「factory_botって、テストが増えてくるとすごく遅くなるのが問題なんですよ 」「あ〜」「一方fixtureを全部グローバルなfixtureでやれると、最初にガッと全部読み込んで後はトランザクションでやれるから速い

」「あ〜」「一方fixtureを全部グローバルなfixtureでやれると、最初にガッと全部読み込んで後はトランザクションでやれるから速い : その代り、そのガッと読み込みを実現するまでの作業はつらい

: その代り、そのガッと読み込みを実現するまでの作業はつらい 」

」

「整合性のあるfixtureを書くのってつらくないですか?」「そこはまあそんなに大変でもないんですけど、大変なのはグローバルfixtureだと全部入ってくるんで本番データでテストしているみたいな感じになってくるところで、User.firstとかUser.lastみたいなのが気軽に使えなかったりとか」「なるほど〜」

「fixtureでやるときは、考え方をfactoryのときとは変えた方がいいというのはありますね : たとえばファイル名を変えてそのときだけロードするみたいな設計をある程度最初から考えとかないといかないとか」「このテストコードではこっちのfixture、あちらでは別のfixtureみたいな感じですね」

: たとえばファイル名を変えてそのときだけロードするみたいな設計をある程度最初から考えとかないといかないとか」「このテストコードではこっちのfixture、あちらでは別のfixtureみたいな感じですね」

「でもfixtureって自由度高く書けるから、昔ほどアンチにすることもないかな〜って: 初期段階からやれるんならfixtureでやってみるといいんじゃないでしょうか 」

」

「続いてfactoryの方は?やっぱりいますね: 反論オーケーですよ 」「そうですね、fixtureだとどんなふうにデータが入ってくるかとかって、特にチームに初めて参加する人はfixtureを全部見ないとわかりにくいかなと思うんですよね」「たしかにfixtureだとidも生idが入ったりしますし

」「そうですね、fixtureだとどんなふうにデータが入ってくるかとかって、特にチームに初めて参加する人はfixtureを全部見ないとわかりにくいかなと思うんですよね」「たしかにfixtureだとidも生idが入ったりしますし 」

」

![⚓]()

ActiveRecord::FixtureSetがいつの間にかスゴくなってた

「それがですね、ここだけの話、実はfixtureにはActiveRecord::FixtureSetといういいものがあるんですよ奥さん 」「ほほぅ?」「多くの人はfactory_girlにやられる前のfixtureしか知らないかもしれないんですけど、以下のサンプルコード↓を見るとだいたいわかります」

」「ほほぅ?」「多くの人はfactory_girlにやられる前のfixtureしか知らないかもしれないんですけど、以下のサンプルコード↓を見るとだいたいわかります」

「え、ダイナミックfixtureとかある?」「ナウいfixutureにはあるんですよ〜 」

」

<!-- api.rubyonrails.org より -->

<%Q1.upto(1000) do |i| %Q<

fix_<%= i %>:

id: <%= i %>

name: guy_<%= 1 %>

<% end %>

「つかもうちょっと下のアドバンストfixtureの方がむしろ普段づかいするところで、たとえばidなんか自動生成してくれるし↓」

george:

id: 1

name: George the Monkey

reginald:

id: 2

name: Reginald the Pirate

george: # generated id: 503576764

name: George the Monkey

reginald: # generated id: 324201669

name: Reginald the Pirate

「belongs_toなんかもこうやって扱えるし↓」

### in pirates.yml

reginald:

id: 1

name: Reginald the Pirate

monkey_id: 1

### in monkeys.yml

george:

id: 1

name: George the Monkey

pirate_id: 1

「おお、末尾のpirate: reginaldでreginald:を参照してくれるのか 」「だからfactory_botとかでリレーション作るよりは楽ですね〜

」「だからfactory_botとかでリレーション作るよりは楽ですね〜 」「たしかに〜

」「たしかに〜 」

」

### in pirates.yml

reginald:

name: Reginald the Pirate

monkey: george

### in monkeys.yml

george:

name: George the Monkey

pirate: reginald

「結局factory_botの何がつらいって、複雑なリレーションや入れ子になったデータを作るのがつらいんですよね 」「相互参照も地獄感あるし

」「相互参照も地獄感あるし 」「それ、誰かが作ってくれてればいいんですけど

」「それ、誰かが作ってくれてればいいんですけど 、自分でつくるのはホントしんどいし、あったらあったで今度はそれが要らなくなったときに困るんですよ

、自分でつくるのはホントしんどいし、あったらあったで今度はそれが要らなくなったときに困るんですよ 」「それを消すと?」「他のテストに影響出ますね〜

」「それを消すと?」「他のテストに影響出ますね〜 」「createすると思わぬところで使われたりとか

」「createすると思わぬところで使われたりとか 」

」

「fixtureの続きを見ると、ポリモーフィックbelongs_toもやれるし!」

### in fruit.rb

belongs_to :eater, :polymorphic => true

### in fruits.yml

apple:

id: 1

name: apple

eater_id: 1

eater_type: Monkey

「has_and_belongs_to_manyもやれますし 」

」

### in monkeys.yml

george:

id: 1

name: George the Monkey

fruits: apple, orange, grape

### in fruits.yml

apple:

name: apple

orange:

name: orange

grape:

name: grape

「ラベルのinterpolation(式展開)もやれますし : まあこのラベル名が何やら一意の整数値になってるみたいなんで、スペルミスするといつまでたっても関連付けられなくて他のが関連付けられちゃう、みたいなつらいこともありますけど

: まあこのラベル名が何やら一意の整数値になってるみたいなんで、スペルミスするといつまでたっても関連付けられなくて他のが関連付けられちゃう、みたいなつらいこともありますけど 」「何だかマクロ的に展開される?」「まあそんな感じで」

」「何だかマクロ的に展開される?」「まあそんな感じで」

geeksomnia:

name: Geeksomnia's Account

subdomain: $LABEL

george_reginald:

monkey_id: <%= ActiveRecord::Fixtures.identify(:reginald) %>

pirate_id: <%= ActiveRecord::Fixtures.identify(:george) %>

「YAMLのdefaultsも使えますよ〜 」「おぉっ!」「ただこれは大文字の

」「おぉっ!」「ただこれは大文字のDEFAULTSにしないと普通のラベルとして解釈されちゃうとか、arrayでしか使えないみたいなのがあって、fixture使っている人が少ないせいか、ドキュメントにそうやってポロポロ穴開いてますし 」「なるほど、

」「なるほど、DEFAULTSが予約語になってると」「これはもっと使ってフィードバックしないと!」

DEFAULTS: &DEFAULTS

created_on: <%= 3.weeks.ago.to_s(:db) %>

first:

name: Smurf

*DEFAULTS

second:

name: Fraggle

*DEFAULTS

「fixture model classもアンスコ付きの_fixture:でやれるし: これを使ってたとえばusersとerror_usersみたいにファイルを用意しておいて、specごとにfixtureコマンドで呼ぶことでテストケースを分けたりできますし」「は〜なるほど!、fixtureはデフォルトで実在のモデル名を使うけど、モデル名じゃないのを_fixture:で定義しておくと読み込めると」「読み込んで、さらにグローバルfixtureとは別にこっちを使ってねって指定できる」

_fixture:

model_class: User

david:

name: David

「いやだ何これスゴい」「やべ〜、こんな賢いfixtureが書けるなんてっ 」「fixtureでここまでできるとfactoryってあんまり要らなくて、むしろトランザクションだけでたいてのテストが書けるっつーか

」「fixtureでここまでできるとfactoryってあんまり要らなくて、むしろトランザクションだけでたいてのテストが書けるっつーか 」

」

「しかしいつの間にこんなにスゴくなったんですか?」「まあ少しずつ増えてたみたいで、Rails 5の頃にはだいたい今のような感じになってたかな〜 」「何だか『眼鏡を取ったらスゴい美人だった』みたいな

」「何だか『眼鏡を取ったらスゴい美人だった』みたいな 」

」

「そういうのを調べるにはやっぱりAPIdock↓に限る 」「なるほど、4.0.2から入ったと」「APIdockだとその機能がいつから入ったかがわかるのがとってもいい

」「なるほど、4.0.2から入ったと」「APIdockだとその機能がいつから入ったかがわかるのがとってもいい 」「ラベルのinterpolationとかERB直接扱えるようになったのは割と最近だった印象ですけど」

」「ラベルのinterpolationとかERB直接扱えるようになったのは割と最近だった印象ですけど」

「fixtureは、たとえばステージングより前の段階でQA用のサンプルデータを作ったりするのにもよかったりしますね : fixtureってステージングでもdevelopment環境でも使えるんで、fixtureでテストケースをばばっと書き並べておくとか、本番からfixtureにダンプしてそこから削っていくとかみたいな用途ならfactory_botよりもいいかなって

: fixtureってステージングでもdevelopment環境でも使えるんで、fixtureでテストケースをばばっと書き並べておくとか、本番からfixtureにダンプしてそこから削っていくとかみたいな用途ならfactory_botよりもいいかなって 」

」

「あとfixtureのデータの整合性の問題ですけど、いったん全部ぶっこんでからvalidかどうかで流せばいいだけなんで大したことないと思うし」「たしかに!整合性はたまにチェックすればいいぐらいかと 」「そうそう

」「そうそう 」

」

「そういうわけで皆さん一度ActiveRecord::FixtureSetはチェックしてみるとよいかと 」「少なくともDHHはfixture派だろうし、そこは譲らないだろうし

」「少なくともDHHはfixture派だろうし、そこは譲らないだろうし 」「今日からfixture派!

」「今日からfixture派! 」「きっとCIが早く終わって地球に優しいっすよホレホレ

」「きっとCIが早く終わって地球に優しいっすよホレホレ 」「このAPI翻訳しようかな

」「このAPI翻訳しようかな 」

」

![⚓]() その他Rails

その他Rails

つっつきボイス:「Deviseの動きをトラックするgemみたいです」「どちらかというと証跡ログっぽいかな?」「Geocodingとかもあるから、こいつはどこからログインしたのかみたいなのをデータベースに入れてくみたいな」「上の方のHow It Worksあたりに書いてあるかな〜: ログインの成功/失敗とかIPアドレスとかを記録できるから、やっぱり証跡ログかな」「この手のログは提出を求められることがよくあるし、とりあえず入れとけ感あるかも 」「GeoIPとか入れとくと、やたら中国からアクセスあるなみたいなのも取れるし

」「GeoIPとか入れとくと、やたら中国からアクセスあるなみたいなのも取れるし 」

」

参考: GeoIP2 Databases | MaxMind

つっつきボイス:「これは来週渋谷で開催されるTokyo Rubyist Meetupという英語話者を前提としたミートアップなんですけど、誘われたのでちょっくら行ってきます↓」「そういえば前からやってますね〜 」

」

I want to join 7/8's #ossgate, 7/9's @asakusarb and 7/10's @trbmeetup. Any #rubyfriend will be there too?

— Stan (@_st0012) June 29, 2019

「scenicか久しぶりに聞いたな〜」「この間の銀座Rails↓でもscenicのこと話しましたし 」「そうそう

」「そうそう 」「ミートアップのお題もdatabase viewsだから怖いくらい既視感ありますね

」「ミートアップのお題もdatabase viewsだから怖いくらい既視感ありますね 」「やっぱデータベースでやった方が速いことはデータベースでやろうよって

」「やっぱデータベースでやった方が速いことはデータベースでやろうよって 」

」

![⚓]() Ruby

Ruby

![⚓]() impersonator: オブジェクトのやりとりを記録/再生(Ruby Weeklyより)

impersonator: オブジェクトのやりとりを記録/再生(Ruby Weeklyより)

# 同リポジトリより

calculator = Impersonator.impersonate(:add, :divide) { Calculator.new }

つっつきボイス:「impersonateって『偽装する』でしたっけ」「なるほど、オブジェクトインタラクションを記録して再生すると」「なんかVCRって文字見えたし 」「VCRってVideo Cassette Recorderだからビデオデッキでしたっけ」「VCRってgemがあるんですよ↓」「そうそう、HTTPリクエストを記録して再生するヤツ」「HTTPSpyなんてのもあったような」「impersonateはそういうののメソッド版というか」

」「VCRってVideo Cassette Recorderだからビデオデッキでしたっけ」「VCRってgemがあるんですよ↓」「そうそう、HTTPリクエストを記録して再生するヤツ」「HTTPSpyなんてのもあったような」「impersonateはそういうののメソッド版というか」

「しかし何でまたこういうの作ったんだろ 」「やりたかったからとか

」「やりたかったからとか 」「VCRにインスパイアされたってあるけどどうしてこうなったというか

」「VCRにインスパイアされたってあるけどどうしてこうなったというか 」「使いみち何かあるかな〜

」「使いみち何かあるかな〜 」

」

![⚓]() MacだとRubyが遅い理由(Ruby Weeklyより)

MacだとRubyが遅い理由(Ruby Weeklyより)

つっつきボイス:「最近Mac使ってないからわかんないけど Ruby遅いの?」「Discourseが出してたベンチマークでもMacが遅いって出てたの見たな〜: WindowsでVM使うより遅いって」「えぇそんなに遅い?

Ruby遅いの?」「Discourseが出してたベンチマークでもMacが遅いって出てたの見たな〜: WindowsでVM使うより遅いって」「えぇそんなに遅い? 」「お、記事にもまさにそのツイートが↓」

」「お、記事にもまさにそのツイートが↓」

We benchmarked how long it takes to run the Ruby test suite for Discourse across our various dev machines. I can not believe what a crazy tax I have paid over the years insisting on sticking with Windows, highlighted results mine. pic.twitter.com/mEKzh5ac18

— Sam Saffron (@samsaffron) March 29, 2019

「リストの上の方がMacで独占されてるし 」「だっはっは

」「だっはっは (マカーだけど)」「これはひどい

(マカーだけど)」「これはひどい 」「Win10のVMwareで動いてるLinuxにすら負けてるし

」「Win10のVMwareで動いてるLinuxにすら負けてるし 」「か、悲しい

」「か、悲しい 」「どうしてこうなった

」「どうしてこうなった 」

」

「下の速い方を見るとさすがに素のLinuxのRubyが速いですね」「しかしディストリで差が出ているのはなぜ?って思うし 」「デフォルトのカーネルパラメータとかが関係してそう」「果たしてMacのSSDが原因なのか、それとも何なのか」「上と下でダブルスコアぐらい違ってますし

」「デフォルトのカーネルパラメータとかが関係してそう」「果たしてMacのSSDが原因なのか、それとも何なのか」「上と下でダブルスコアぐらい違ってますし 」「@samsaffronさんの記事↓はタイトルではWindowsの話かと思ったらMacの方が遥かにやべーじゃねーかって

」「@samsaffronさんの記事↓はタイトルではWindowsの話かと思ったらMacの方が遥かにやべーじゃねーかって 」「WindowsのHypervisorはベンチ入ってないのかな?」

」「WindowsのHypervisorはベンチ入ってないのかな?」

参考: Why I stuck with Windows for 6 years while developing Discourse

「MacのRubyが遅いのは、果たしてMach-Oバイナリだからなのか、それともmacOSのHypervisor層が遅いのか、いろいろご意見が出そうではありますね 」「どうなんだろね〜?」「もしMach-Oが原因なら、Hypervisor層でLinux動かしてそこで動かせばもう少しマシになったりして」「どっちにしろ遅い

」「どうなんだろね〜?」「もしMach-Oが原因なら、Hypervisor層でLinux動かしてそこで動かせばもう少しマシになったりして」「どっちにしろ遅い 」「とほほ

」「とほほ 」「それにしても負けすぎにもほどがあるというか

」「それにしても負けすぎにもほどがあるというか 」

」

「というわけで皆さんWindowsマシンに乗り換えましょう」「 」「

」「 」「おやこんなところにWindows機が

」「おやこんなところにWindows機が 」

」

追記(2019/07/08)

上の測定結果はあくまで雑談の参考どまりとお考えください。

![⚓]() Rubyの「Direct Instruction」

Rubyの「Direct Instruction」

Direct instruction marking in Ruby 2.6 https://t.co/dYKc2vs4kI

— Stan (@_st0012) June 20, 2019

つっつきボイス:「@tenderloveことAaron Pattersonさんの記事ですが、いつもの自分のサイトではなくGitHubのブログに書いてますね」「こういうアニメーション↑作ってるのはすげー」「@tenderloveさん、最近GIFアニメに入れ込んでますね: 自分もTechRacho記事でこういうのやりたいなと思いつつ 」「どんなツール使ってるんだろ?」「聞いてみたら案外パワポかも

」「どんなツール使ってるんだろ?」「聞いてみたら案外パワポかも 」「

」「 」「案外その方が楽だったりして

」「案外その方が楽だったりして 」

」

「ASTツリーとかもみっちり書いてる↓」「Rubyは新しい技術をこうやって解説してくれる人がいるからいいですね〜 」「Linuxだと最新技術を学べる書籍がそもそも最近なくなってるし

」「Linuxだと最新技術を学べる書籍がそもそも最近なくなってるし 」「Linuxの最新カーネルなんかだと、最近は大学の研究室なのか誰なのか結構みっちりドキュメント書いてたりするんですけど、どれを信用していいのかよくわからないという

」「Linuxの最新カーネルなんかだと、最近は大学の研究室なのか誰なのか結構みっちりドキュメント書いてたりするんですけど、どれを信用していいのかよくわからないという 」「

」「 」

」

![⚓]() その他Ruby

その他Ruby

つっつきボイス:「最近流行りのRuby型チェッカー」「まだちゃんと読んでませんが、型チェックについて思うところを書き連ねてますね」

「Rubyの型チェッカーをJetBrainsのIDEとかが採用するようになるとまた世の中が変わってくるかなって」「JetBrainsのIDEなら、型チェッカーがない今でもめちゃうまく回ってるんじゃないかって 」「ですよね、今でもIDEがYardのドキュメントとかを参照して引数とか型のヒントとか出してくれますし

」「ですよね、今でもIDEがYardのドキュメントとかを参照して引数とか型のヒントとか出してくれますし 」「取りあえず押せば何か出てくる

」「取りあえず押せば何か出てくる 」「Yardでちゃんと書かれてさえいればヒント出してくれるとかホント神がかってるし

」「Yardでちゃんと書かれてさえいればヒント出してくれるとかホント神がかってるし 」「Rubyの型チェッカーはむしろVSCodeとかの方がうれしいんじゃ?」

」「Rubyの型チェッカーはむしろVSCodeとかの方がうれしいんじゃ?」

論文読んだメモを残した | VM命令ディスパッチ手法: Context Threading https://t.co/0mfiN0l8MP #Qiita

— k0kubun (@k0kubun) July 1, 2019

つっつきボイス:「@k0kubunさんのメモ書きだそうです」「そういえばRubyのVMを書くためにJVMを書いてみることにしたとかスゴいことをやってるらしき」「マジで 」

」

↓こちらのようです。

参考: セルフホストで学ぶJVM入門 - k0kubun’s blog

![⚓]() Quoraより

Quoraより

- 元記事: Rubyではimmutable string literalといった非互換な機能の導入はどのようなプロセスを経て決定されますか?

- 元記事: Rubyのブロックは本当に素晴らしい発明だと思いますが、他の言語はそれを追随していますか? - Quora

つっつきボイス:「最近QuoraでMatzの回答を読むのが楽しみで 」「Rubyのグルがこうやって一次回答を示してくれるのはいいですね〜

」「Rubyのグルがこうやって一次回答を示してくれるのはいいですね〜 」「しかも日本語で

」「しかも日本語で 」「Quoraだと英語ロケールは自動翻訳されるのかな?

」「Quoraだと英語ロケールは自動翻訳されるのかな? 」

」

「Rubyのブロック、そういえば他でほとんど見かけないですね 」「Rubyのブロックのよさは、何といってもブロックを1個しか取らないと決めたことでしょうね〜」「それはある!

」「Rubyのブロックのよさは、何といってもブロックを1個しか取らないと決めたことでしょうね〜」「それはある! 」「おかげで記法が複雑にならずに済んだし

」「おかげで記法が複雑にならずに済んだし 」

」

前編は以上です。

バックナンバー(2019年度第2四半期)

週刊Railsウォッチ(20190701)RMagickのメモリ使用量が劇的に改善、インスタンス変数の定義順で速度が変わる?、GitLab CIランナーをローカルで回すほか

- 20190604-2/2後編 Cloudflare Workers KVの可能性、PostgreSQL 12 Beta 1、Bootstrap 5でjQuery廃止ほか

- 20190603-1/2前編 Ruby 2.7.0-preview1リリース、RailsConf 2019を追う、pluckとincludesの組み合わせに注意、deep_transform_keys追加ほか

- 20190521-2/2後編 サーバーレスクラウドのベンチマーク比較サイト、VueJSパフォーマンス向上、GraalVM 19.0ほか

- 20190520-1/2前編 Evil Martians愛用の便利gemたち、render_asyncでRails表示を高速化、split gemでA/Bテストほか

- 20190514-2/2後編 Webpackerを現場で使う、Dockerfileベストプラクティス、SONYのユニークID生成ツールsonyflakeほか

- 20190513-1/2前編 6.0の地味に嬉しい機能、ActiveModelエラーの扱いが変更、Railsのリクエスト/レスポンスをビジュアル表示ほか

- 20190508-2/2後編 サロゲートキーのコスト、Cloud RunとLambdaの違い、miniredis、CSS Subgridほか

- 20190507-1/2前編 Rails 6.0.0rc1が4/24にリリース、Rails 6の新メソッド群、RubyリポジトリがCgitに移行ほか

- 20190416-2/2後編 最近のRDBMS市場、Flutterがデスクトップにも向かう、書籍『失敗から学ぶRDBの正しい歩き方』ほか

- 20190415-1/2前編 Railsバージョンアップに便利なstill_life gem、Zeitwerkの改修進む、named_capture追加ほか

- 20190409-2/2後編 Ruby 2.3系サポート終了、Thoughtbotのコーディング指南書、PostgreSQLのgenerated column、Chromebrewほか

- 20190408-1/2前編 RubyKaigiの予習資料、Rails「今年ベストのプルリク」、numbered parametersの議論ほか

- 20190402-2/2後編 Apache Arrowとは何か、prop drillingはアンチパターン、Node-REDほか

- 20190401-1/2前編 Rails 5.2.3/5.1.7がリリース、Railsdmの「Railsの正体」、Ruby 2.7のnumbered parameter、新元号「令和」ほか

今週の主なニュースソース

ソースの表記されていない項目は独自ルート(TwitterやはてブやRSSなど)です。

でパーマリンクを置いてあります: 社内やTwitterでの議論などにどうぞ

でパーマリンクを置いてあります: 社内やTwitterでの議論などにどうぞ

(@schneems)

(@schneems)

」「90年代ぐらいからあった気が

」「90年代ぐらいからあった気が 」

」 」「たしかマスターZabbixの下にサブのZabbixがたくさんぶら下がるみたいな大規模構成が取れて、設定が難しいという印象ありますね

」「たしかマスターZabbixの下にサブのZabbixがたくさんぶら下がるみたいな大規模構成が取れて、設定が難しいという印象ありますね

。10年に一度ぐらい見返したくなる映画です

。10年に一度ぐらい見返したくなる映画です 。

。 の方が多いんじゃないかな〜

の方が多いんじゃないかな〜 」「他のを使ってる方は?」「CloudFormationをちょっと使ってます

」「他のを使ってる方は?」「CloudFormationをちょっと使ってます 」「素のCloudFormationですか?」「Cloud9がCloudFormationを使ってるので、そこらへんをカスタマイズするのに使う感じで

」「素のCloudFormationですか?」「Cloud9がCloudFormationを使ってるので、そこらへんをカスタマイズするのに使う感じで

: 本当にすべてのリソースをどかっと出してくるんで量がスゴいですが

: 本当にすべてのリソースをどかっと出してくるんで量がスゴいですが 」「じゃSlackの共有チャンネル機能は?」「合併した会社同士のSlackをつなぐのに使ってます」「なるほど、そういう使い方もあると」「でもいちいち招待しないといけないとかボットが動かないとかがあってちょっと悲しい

」「じゃSlackの共有チャンネル機能は?」「合併した会社同士のSlackをつなぐのに使ってます」「なるほど、そういう使い方もあると」「でもいちいち招待しないといけないとかボットが動かないとかがあってちょっと悲しい

: ああいうのもランダムに生成したり改変したコードを使って見つけたりするんじゃないかって」「そうでした!」「Rubyのパーサーをどうやって普通じゃない方向からイジメるかみたいな

: ああいうのもランダムに生成したり改変したコードを使って見つけたりするんじゃないかって」「そうでした!」「Rubyのパーサーをどうやって普通じゃない方向からイジメるかみたいな

」「会場出たらいきなりビーチとかいいな〜

」「会場出たらいきなりビーチとかいいな〜 」「Ibizaってどこでしたっけ?」「スペインというか地中海?」「むっちゃ風光明媚

」「Ibizaってどこでしたっけ?」「スペインというか地中海?」「むっちゃ風光明媚 」

」

: でないとつらすぎて」「今日はJS勢が少なめなので流していきましょう

: でないとつらすぎて」「今日はJS勢が少なめなので流していきましょう

」

」 」「

」「 」

」 」「

」「

」「は〜い

」「は〜い

。

。

」「まだ無理

」「まだ無理

」「使ったことあるけど心底つらかった〜

」「使ったことあるけど心底つらかった〜

」「一応Zeitwerkなしでもやれるようにしないといけませんし

」「一応Zeitwerkなしでもやれるようにしないといけませんし

」「breaking changeなのでオプションで選べるようになったんでした」

」「breaking changeなのでオプションで選べるようになったんでした」

でパーマリンクを置いてあります: 社内やTwitterでの議論などにどうぞ

でパーマリンクを置いてあります: 社内やTwitterでの議論などにどうぞ

」「今回の改定を喜んでいる人は@kamipoさん以外にもきっとたくさんいる

」「今回の改定を喜んでいる人は@kamipoさん以外にもきっとたくさんいる 」

」 」「Ruby 2.5の変更より前はバックトレースの順序は常に同じだったんですが、変わってからわかりにくくて

」「Ruby 2.5の変更より前はバックトレースの順序は常に同じだったんですが、変わってからわかりにくくて 」「まあちょっと読めば順番が変わっているのはわかるんですけど」「RubyとRailsで順序が違うのが痛い

」「まあちょっと読めば順番が変わっているのはわかるんですけど」「RubyとRailsで順序が違うのが痛い 」

」 」

」 」「途中の見出しが『The super

」「途中の見出しが『The super  」「リフレクションするのに必要でしょうし

」「リフレクションするのに必要でしょうし 」「探します

」「探します 」

」 」「いろんな互換性に配慮した結果そうなっているのはわかるんですが

」「いろんな互換性に配慮した結果そうなっているのはわかるんですが 」「へ〜」

」「へ〜」 」「自分で訳してて忘れてた

」「自分で訳してて忘れてた

」「こういうのはいいですね〜

」「こういうのはいいですね〜 。

。

詳細:

詳細:  」「お、いよいよですね

」「お、いよいよですね

」「ですね

」「ですね 」「アンケート取ったらほとんどの人が読まずに通知のNoを押してることがわかったそうです

」「アンケート取ったらほとんどの人が読まずに通知のNoを押してることがわかったそうです 」「非常に不人気

」「非常に不人気

】

】

更新情報